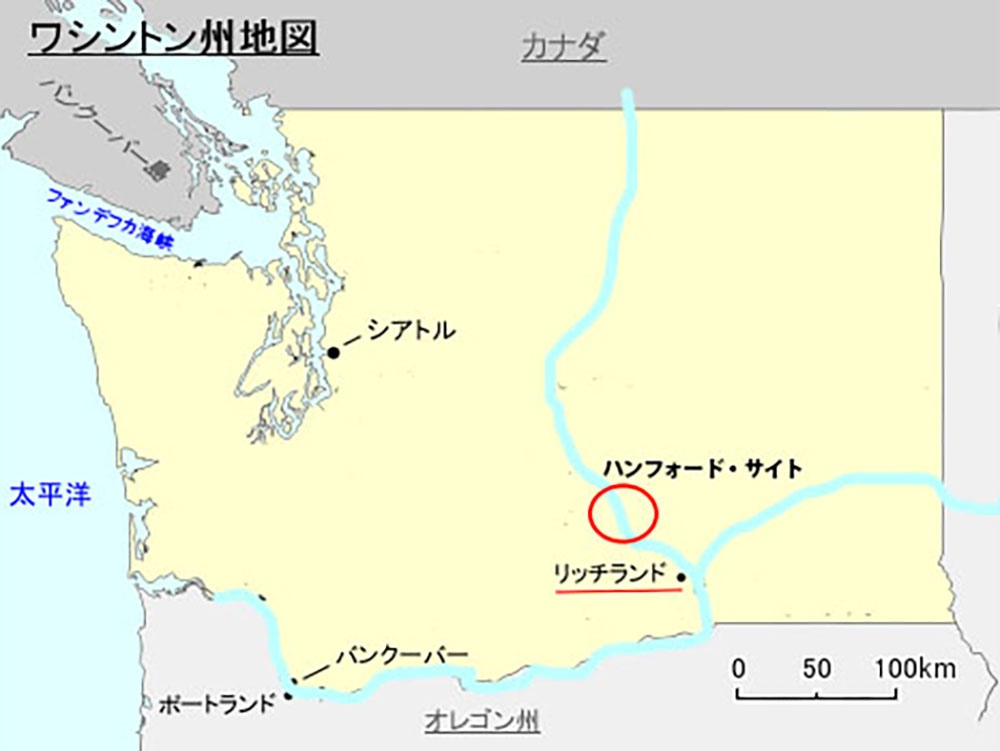

その中で見つけたのが、リッチランド出身のとある女性が『ミズ』に送った手紙でした。彼女がつづったのは、ハンフォードで働く父を放射線関連の病気で亡くした経験で、私はリッチランドで撮影を行い、トリシャ·プリティキンにこの手紙を朗読してもらいました。トリシャはリッチランド出身の反核アクティビストかつ“風下住民”であり、彼女の被ばくと喪失の物語は、手紙に記されたそれとほぼ完全に重なります。

彼女はリッチランドの「アルファベット·ハウス」歴史地区を車で案内してくれました。アルファベット·ハウスとは、ハンフォード·サイト職員のために同一規格で建てられた郊外型の家々のことです。トリシャは自分が育った「F型」の家を指さして教えてくれました。それからリッチランド高校へと私を連れてゆき、大文字の「R」から噴き出すキノコ雲が学校の背後の壁いっぱいに描かれているのを見せてくれました。

その後何カ月も、何年も、私はリッチランドのことを考えずにはいられませんでした。2016年の米国大統領選挙戦の進行に伴い、白人至上主義や米国のナショナリズム、右翼的イデオロギーが懸念せずにはいられない形で新たに立ち現れてきました。そんな中、共同体が自らの歴史のシンボルとして核兵器をああも誇らしく押し出すとはどういうことなのだろう、と私は思い惑ったのです。やがて、リッチランドのような共同体は米国人が自らの暴力の歴史をいかに処理してきたのかについて示唆を与えてくれるのではないか、それを理解したい――という思いに駆られるようになりました。

私はチャウシェスク政権下のルーマニアを政治亡命者として逃れてきた両親の間に生まれた米国人1世です。初めての長編映画では自分の家族の隠された歴史を5年間かけて掘り起こしましたが、その親密なプロセスを通して、人が痛みを呼ぶ歴史と向き合う過程を、ケアと共感をもって支えることを学びました。それ以来、映画作家としての私には、人々とその過去の間を繊細に仲介する役割があると考えています。

ハンフォードの物語をテーマに選んできたジャーナリストや作家、反核アクティビストは数多くいます。しかし彼らはこの物語をもっぱら、核兵器産業の真実を暴いて批判することを目的とした調査的なまなざしを通して語ってきました。リッチランドで辛抱強い人間関係構築とコミュニティ·リスニングを数年かけて行う中、核兵器製造のもたらす膨大な環境的·人的コストについて語ることを避けたくありませんでした。しかし同時に、ハンフォードの職員たち――もっぱら私とは大きく異なる政治的姿勢を持っている人々――の物語も、尊厳を惜しまず聴く耳をもって表象したかったのです。

『リッチランド』は簡単な答えを与える映画ではないし、政治的立場を示すものでも、シンプルな原子力産業批判を行うものでも、原子力の専門家とのインタビューを含む作品でもありません。代わりに行うのはもっとやっかいな作業――異なる声や立場が共存できるよう忍耐の中で開いてゆく空間を作り、いくつもの絡まり合った歴史をそっとひとところに抱き入れるような映画的形式にしてゆくことです。私たちが今生きている時代は、人間存在を否定するような根深い構造を持っています。そんな時代だからこそ、感情と信条の仕組みをテーマとしたこのプロジェクトには差し迫った必要性があると感じています。核推進派VS反核派という二項対立のような、簡単に消化できるような世界をスクリーン上に作り出すよりも、より居心地悪く、人との距離が近く、アンビバレントな空間に身を置きたい。その空間こそやがて、私たちが心に抱くさまざまな形を教えてくれるでしょう。

好奇心と気遣いをもって小さな町の心を覗き込み、

そこにある喜びをみとめつつ、

痛みや喪失、そして破られた約束を照らし出す